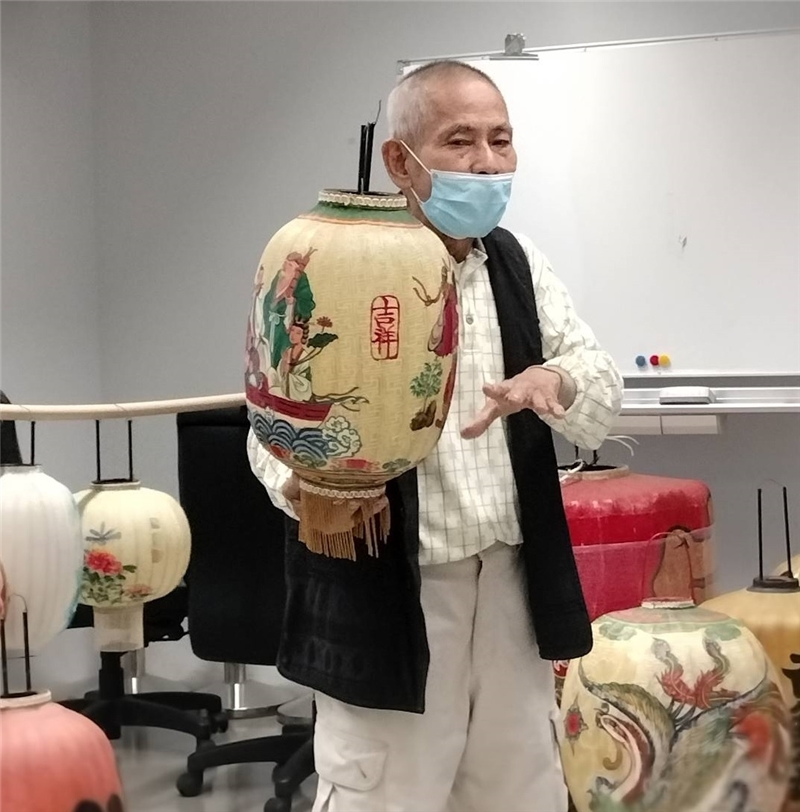

燈籠工藝.保存者謝志雲

-

種類其他

-

公告日期2024/05/27

-

公告文號府授文資遺字第11301329551號

-

所在地理區域北 區

-

簡介

燈籠是傳統燈具之一,普及民間,廣大使用,則於佛教東傳中國之後,而「燈籠」兩字,見于史籍,據考始於《南史·宋武帝紀》:「壁上掛葛燈籠」。至明清兩代以來,「燈籠」繁品富類,已經與人民生活緊密相連,在朝廷、官衙、書院、廟宇、府第、商號、家庭等場所,與歲時年節、生命禮俗,都可以見到各式各樣的「燈籠」,早期更是家戶都有字姓燈,即使是日治時期、戰後迄今,「燈籠」的懸掛、遊行,花燈的展覽、競賽,皆依然盛行,尤其各宮廟、宗祠,懸掛傳統燈籠更是常態,已是常民生活不可或缺之文化象徵。

燈籠其傳統製作技藝,源遠流長一脈相承,型制約可分成桶形、蛋形、柑形、鼓形等4類,製作結合了彩繪、裱紙或裱布、縫刺等多項工藝,工序則包括選材(劈竹、材料處理)、燈架組裝(燈骨、燈柱)、裱布或糊紙(含表面漿化處理)及彩繪等4大步驟,過程繁複。而製作樣式大致分福州、泉州二派,福州派燈籠骨架仿如傘ㄧ般,屬可收闔形式,泉州派燈架則以竹篾交叉編織而成,裱裝與彩繪工序則二派大致相同。謝志雲司阜的燈籠製作工藝,充分體現出傳統手工藝的精湛和生活情感的細膩,是位能掌握傳統燈籠製程的司阜,專長於閩北福州司阜風格的雨傘式燈籠製作。他的作品以竹為主要材料,搭配棉線和卡榫來固定,使得燈籠的內部結構就像雨傘一樣,可以靈活地開合收縮。

所製作燈籠外殼會根據具體的用途,繪製各種豐富的圖樣和書寫相對應的文字。這些圖樣包括了仙翁、八仙、坐龍、麒麟等傳統元素,文字則是使用扁而方的老宋體,其筆劃特徵為橫平豎直,橫細豎粗,且橫和豎連線處都有鈍角,展現出傳統的書法美感。

登錄理由:符合傳統工藝登錄認定及廢止審查辦法第2條第1、2、3款審查基準:

- ♦第1款具藝術性:燈籠工藝集「竹編、彩繪、裱褙、書法」之綜合藝術,造型設計與器表彩繪、古宋體字書寫等皆甚具藝術性。

- ♦第2款具時代或流派特色:傘式燈籠為可以張闔,骨架與油紙傘類似之「福州式」流派,具福州派工藝特色。

- ♦第3款顯著反映族群或地方之審美觀:長期因應宮廟、宗祠、民間習俗儀式之需求製作,作品反映族群特色及地方審美觀。

認定理由: 符合傳統工藝登錄認定及廢止審查辦法第4條各款認定條件:

- ♦第1款「熟知並能正確體現該登錄項目之知識、技藝及文化表現形式」:自幼師承父親,從紙傘到燈籠60餘年,熟知並能體現該項目之知識、技藝與文化表現形式。

- ♦第2款「具該登錄項目之傳習能力及意願」:已有跟隨習藝者,且能充分解說燈籠製作技藝流程,具傳習之能力與意願。

- ♦第3款「在文化脈絡下為適當者」:保存者有六十餘年的燈籠製作經驗,技藝及文化傳承符合文化脈絡且為適當者。

-

特徵雨傘式(可收合)燈籠的製作工藝,核心在於細膩的手藝和對材料的精準控制。他的主要工具包括剖刀和尖鑽,而主要材料則包括桂竹、鐵線、木燈頭、燈斗、燈座、棉繩、棉布以及漿糊和獸骨膠等。製作過程中,他以精細的刀工和鑽工,先行製作燈骨、燈柱和木頭蜂巢、燈座等部分,然後將棉布包覆於燈體,最後再精心繪製上圖樣,以此完成一件精美的傳統燈籠。

瀏覽人次:1899

最後更新日期:2024-07-18