麻糍埔考古遺址

-

級別列冊遺址

-

種類番仔園文化、牛罵頭文化、營埔文化

-

公告日期2015/01/29

-

公告文號列冊免公告

-

所在地理區域南屯區

-

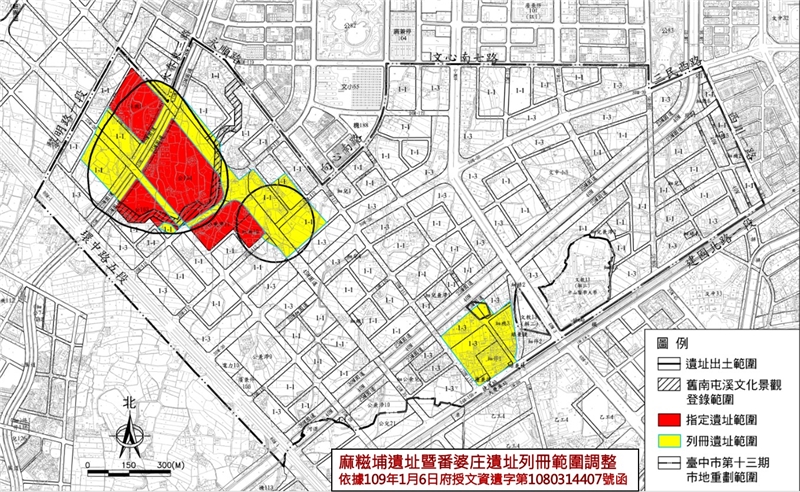

文化資產所在地龍富五街以北、向心南五街以西、黎明路以南、向心南一街以東(詳細範圍以GIS範圍圖為準)

-

簡介

位於臺中市南屯區鎮平里及豐樂里,鄰近永順路、黎明路、環中路及永春東三路,為臺中盆地內之大型遺址,具聚落遺址研究意義。

麻糍埔遺址內發現南屯區最早階段的史前文化為距今約3000年前的牛罵頭文化,有的已遭洪氾破壞,因此遺留在探坑剖面中並非完整,而是偶而可見在礫石層與青灰色河砂層之上。

麻糍埔番仔園文化層分佈顯示距今1000到1600年間,與惠來遺址番仔園文化層年代相近。麻糍埔遺址陶器特色為灰胎細砂陶,陶器類型多,包括罐形器、缽形器、瓢形器、缸形器、瓶形器、圈足、杯、陶紡輪、陶環、陶珠及陶容器附件陶蓋、陶蓋鈕及陶把等,其中灰黑細砂小口鼓腹罐形器由頸至腹有一平台的製法值得注意,此外不少瓶形器及儲存食物用的大缸形器均在惠來遺址亦罕見。石器方面,本遺址出現完整的網墜,在惠來遺址番仔園文化層則無。今後對麻糍埔遺址之研究,有助於探討大肚王之跨部落聯盟如何影響台中平原南側、八卦台地、彰化平原族群之互動。

而於麻糍埔遺址發現的營埔文化年代距今約2300年∼2700年,文化層厚度約130公分,陶器有鼎型器、束腰罐、豆型器、罐型器、缽型器、帶流罐等。石器有石刀、石鋤、石錛、石錘、網墜、砥石、箭鏃等農耕與漁獵用具以及少量玉飾品。於312平方公尺發掘範圍內,陶獸足出土量達150 隻,經過室內修復後,為完整具三獸足之侈口鼎型器;由於大量的鼎型器出土,不排除鼎型器是當時日常生活用陶器類型之一。在發掘現象方面,先民利用自然地勢作為灰坑,並於其中發現數個由礫石排列組成的結構現象,周邊亦發現一小型疑似引水溝渠,對比目前已知之營埔時期史前人活動遺留屬罕見,因此本遺址對於營埔文化的研究,極具有價值與重要意涵。 -

交通資訊環中路五段右轉永春東二路;距大慶火車站約1.5公里

瀏覽人次:10814

最後更新日期:2023-08-21